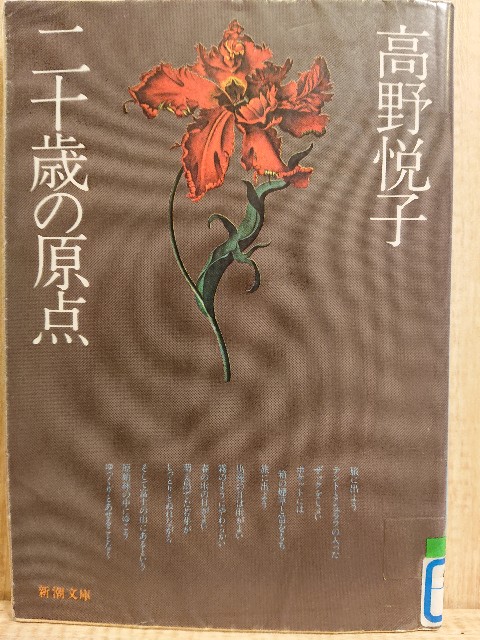

二十歳の原点

高野悦子

新潮文庫

昭和54年5月25日 発行

平成15年5月15日 46刷改版

平成24年5月30日 52刷

2022年9月4日 日経新聞朝刊だったと思う。

「二十歳の原点」孤独な闘い 読み継がれる全共闘の青春

と言うタイトルの記事がでていた。

”「最初の1ページ目から激しく引き込まれました」。社会派ブロガーとして知られる文筆家のちきりんは、40年あまり昔の、その本との出合いが忘れられない。”

という、一文が気になり、図書館で借りてみた。

全共闘の時代、二十歳で自殺してしまった高野悦子さんの日記を、遺族が出版したもの。

死んでしまった人の日記を出版するなんて、、、と思うけれど、思わず、引き込まれる。

あっという間に、読んでしまった。

ちきりんは、私が好きな著者の一人だけれど、社会派ブロガーと言われる彼女が、この本にそんなに引き込まれたのか、、、40年前。10代ならそうかもしれない。10代あるいは20代でよんだら、結構衝撃かもしれない。

50代で読んでみると、セツナイ。

だって、二十歳で死んじゃったんだから、、、。

表紙をめくると、高野さんが微笑んでいる写真がでてくる。綺麗な整った顔の人だ。二十歳で亡くなってしまったのだから、写真は十代か。

こんな美しい人が、全共闘の時代に大学生として生き、生きることをやめてしまった。。。

やっぱり、むなしい。

彼女の魂の叫びが詰まった一冊、って感じだ。

日記だから、誰かに読ませるために書いたのではなく、自分の心の叫びを文字にしたのだろう。ストレートな言葉は、時に胸をうつ。

最初のページ、確かに、響く。

ちきりんが引き込まれたという最初のページに書かれている言葉は、二十歳の読者が読んだら、ずしん、とくるだろう。

「独りであること、未熟であること、

これが私の二十歳の原点である。」

二十歳で、未熟であることを自認し、独りでいきることを求めた。二十歳の彼女は、実家を離れて立命館大学文学部史学科に通うために、京都で一人暮らしをしていた。

「家族と共に生活していると、何も考えずにいても楽しく過ごせるのだ。けれども、母は、父は、昌之は、ヒロ子ちゃんは、どれだけ私を知っているのであろうか。どのようなことで悩んでいるのか、何をやりたがっているのかしっているのであろうか」

と、家族といると平和であり安心できるものの、これでいいのだろうか?という気持ちを抱えている。これでいいのか?という不安。二十歳くらいだと、ありがちかな、、と思う。

日記の中には、

「私は慣らされる人間ではなく、創造する人間になりたい」という、ありたい姿を語っていたり、「私は勉強をしていない、遊びすぎの大学生であったのだ」と、反省のような言葉を語っていたり。

たしかに、むき出しの高野悦子の言葉、という感じで、おもわず引き込まれる。

そうね、だけどね、死んじゃったんだね、、、。

と、読みながら色々なことを思う、一冊だった。

あぁ、こんな風に、社会や大人に憤って、私は、私は!!と、叫びたかった時代もあったな、、と言う気がする。

これを20代で読んだら、やっぱり、インパクトあるだろうな、と思う。

今の、若者はどうなのだろう。

全共闘とか、ばかじゃないか、とおもうだけなのだろうか。

なんで、そんなことで死ななきゃいけないんだ、って思うのだろうか。

日記のなかで、彼女はカミソリをもって自分の手を切って流れる血に驚いている。自殺のためにカミソリを用意したようにもおもえるのだけれど、死ななかった。睡眠薬も何度も飲んでいる。

なんだ、これだけ飲んでも死ねるどころか、眠りもできないじゃないか、、と言っている。

そして、結局は、鉄道自殺してしまったのだ。

いったい、何が彼女を死なせたのか。日記を読んでもよくわからない。片思いに苦しんでいた風な時期もある。でも、男なんて、とあっさりしている風でもある。

彼女は、本当に死にたかったのだろうか?

思わず、魔が差したのだろうか?

死んでしまってはわからない。

けど、ずっと、生き生きとつづられている日記をみると、ただ、ふと魔が差してしまったのではないか、、と言う気がする。

時々、そんな風になること、ないだろうか。

別に、死にたいわけではないのに、あ~もう、面倒だな、ここで死んだら楽かもな、とおもって、線路にふと吸い込まれそうになる感じ。あるいは、電車と対峙してみたくなるような、、、。狂っている自分。

ボケっとしていると、ふと線路に吸い込まれそうで、自分でぞっとする。

やだやだ、わたしゃ、死にたかないよ!!って。

日記の中につづったのは、生きていくために必要な心の叫びだったのであって、死んだ後に誰かに公開するためのものではなかったはずだ。

頭の整理に、文字ににする。日記にするというのは、自分の為だ。

その、生の言葉だから、時々、ハッとさせられる。

”現実とをみつめること、そして、それに対決すること”

”醜さをみつめて、美しさを愛すること”

”ランボーはいった。「私の中に一人の他人がいる」と。私としては私の中に他人がいるというよりも私というものが統一体でなく、いろいろ分裂した私が無数に存在しているように思う。これが私だと思っている私は私ではないかもしれない。人間はとかく都合のいいように合理化して解釈する。とにかく真の自分なんて相手はこうなんだなんて思いこんでいるものは、合理化によってつくられた虚像に過ぎぬものかもしれない。”

”なぐられたら、殴り返すほどの自己愛をもつこと”

”さようなら

まずこの言葉をあなたに言います。

私がこの言葉をいうのに大きな勇気を必要とするのに対し、あなたがこの言葉をきいて何の驚きも感じないということ、それどころか重荷を下ろした気持ちを抱くことを、私とあなたの関係がそれだけの事であるというくらいは、私はわかっているつもりです。” (1968.6.18)

6月22日の日記が最後。

あなたと一緒に休日を過ごしたい、と書いている。

そして、睡眠薬を飲んでいる。

”20錠のんでも幻覚症状も何もおこらぬ。何もない。何も起こらないのだ。”と。

そして、”旅に出よう”という書き出しの詩が書かれて終わっている。

やっぱり、失恋して、死んじゃったのかな。

本書の最後の高野悦子経歴によれば、昭和44年6月24日未明、鉄道自殺、と。

独り言のつぶやき。

詩。

確かに、胸をうつ。

今も読みつがれているのがわからなくはない。

この生き生きとした表現型をもったまま亡くなってしまったのだから、色褪せない、、ともいえる。

たしかに、ドキッとする独白。

考えずにはいられない人だったのだろう。

ちょっと、わかる。

若く、美しいままに死んでしまった、高野悦子さん。

家族は、何を思ってこの日記を出版したのだろうか。

彼女が生きていた証、ということなのか。

昭和44年だから、日記帳に自筆でかかれたものを活字に起こしたのだろう。

ふと、どんな自筆だったのかな、、、なんて思う。

読んで、生きることに執着してもよいのではないか、と思う一冊。

もっと、生きよう。