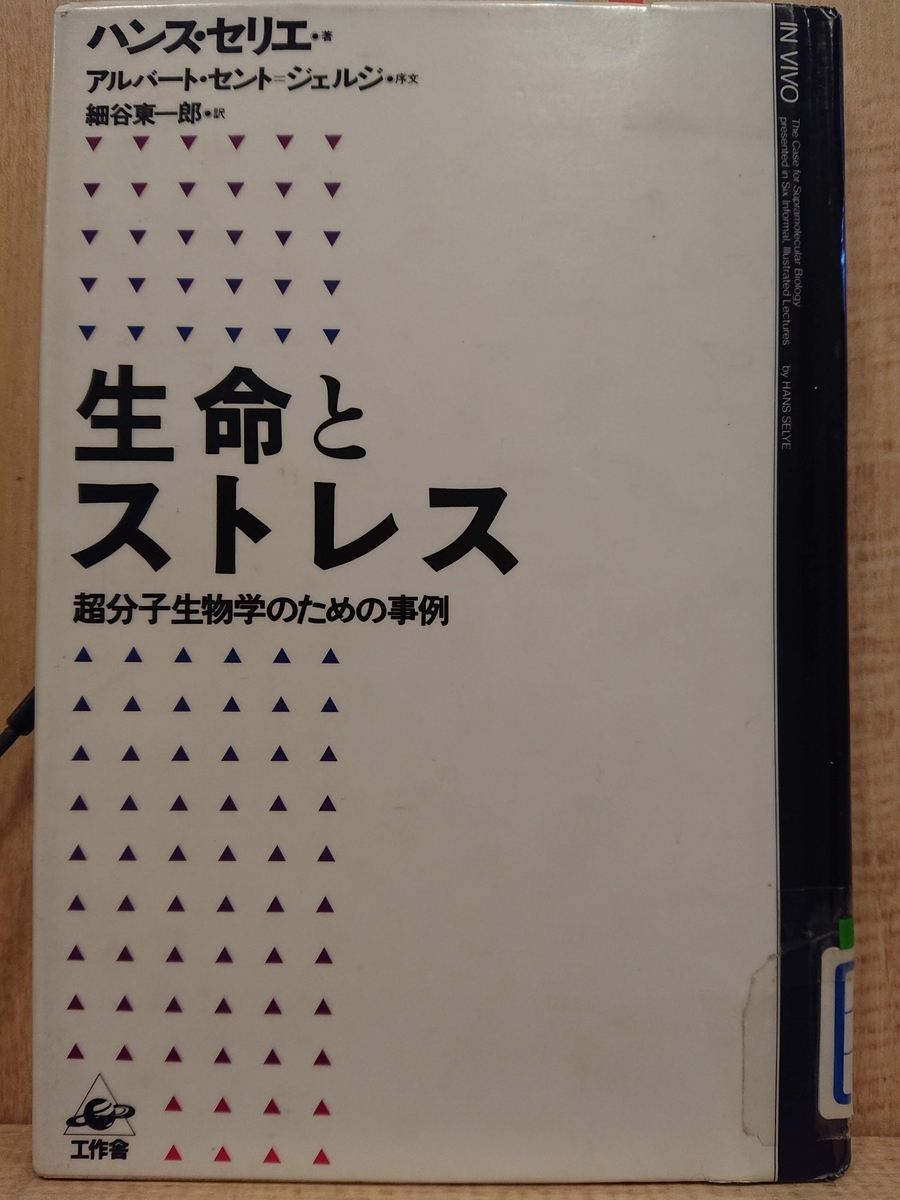

生命とストレス

超分子生物学のための事例

ハンス・セリエ

アルバート・セント=ジェルジ 序文

細谷東一郎 訳

工作舎

1997年7月30日

カタリン・カリコさんの本を読んでいたらでてきたサイエンティスト。

カタリンさんが、ハンス教授の「自分にできることに集中して、他の人を気にしない」という言葉に習ったということ。そして、観察することの大切さ。

分子生物学をやってきた私としては、ハンス教授がどんな研究をしたのかを知りたくなったので、図書館で借りて読んでみた。

1997年の本なので、結構、年季入っている。

表紙の裏には、

”ストレス学説の創始者 ハンス・セリエが、みずからの体験をもとに、

科学的発見を巡る「方法」と「精神」を語る。

詩人の直感的把握力による生命へのアプローチを通じ、

いち早く 近代生命科学の限界を示し 指し示した歴史的講義録。”

とある。

目次

序文 アルバート・セント=ジェルジ

まえがき

はじめに

第1講 直感と知性・・・・

第2講 私自身の冒険・・・・

第3講 適応の病気・・・

第4講 腎性高血圧症・・・

第5講 病原因子と内因・・・

第6講 課題発見のメカニズム・・・

原註(引用文献)

用語解説

訳者あとがき 細谷東一郎

感想。

専門書のようであり、一般向けの様でもあり、、、いやいや、やっぱり、専門書なのだけれど、専門家になるにあたっての心構えを伝えたくて著した一冊という感じ。私には、とても興味深く、もっと若い時によんでみたかったなぁ、という気がした。

超分子生物学のために、、、となっているけれど、超分子生物学という言葉が一寸曖昧かもしれない。本書は、分子生物学の専門書ではない。遺伝子学でもない。精巧な精密機器を用いた分析の方法論の本でもない。でも、生態現象はすべて超分子的に関与し合っている、、という意味での超分子生物学、なのかもしれない。

ハンス・セリエは、ストレスによって様々な体の不調が発生しうるという「ストレス学説」を唱えた人。その発見に至るまでには、特定のホルモンがある病変をもたらすのではないかという研究で挫折したり、、、と、自分自身の研究での失敗、成功が語られている。この経験の話そのものも、若い研究者には刺激になると思う。自分のたてた仮説がことごとく崩れていくときの、絶望感、、、、研究者ならわかる。でも、そこで感じる直感的違和感から、まったく新しい事象の発見につながることがある。それが、研究のだいご味ともいえる。

ハンス教授は、日常の研究活動において「課題発見者」と「課題解明者」がいる、という。一般的ビジネス用語でいえば、問題発掘能力と、問題解決能力、ってところだろう。そして、「課題発見者」のほうが偉いとかいうことではなく、両者には違いがあり、それぞれがそれぞれに必要とされる、ということ。

広い視野で、鋭いセンスを持ち、直感的感性をはたらかせる人は、「課題発見者」となりやすい。こういうと、生まれ持った才能かの様だけれど、「課題発見者」と供に研究をしていると、それが知らないうちに、、、その直観力のようなものが知らないうちに身についていくこともある。だから、教育できないことではないのだ、と。

研究者なら、、、少なくとも私は、「課題発見者」でありたいと思ってやってきた。「課題解明」も好きだけれど。。。。どちらも、トレーニングというか、そういう環境に身を置いて、吸収力をはたらかせると磨きをかけることができるということ。それは、いい。私が、会社の中の研究所という組織で楽しく仕事ができたのは、周りに才能あふれる研究者もたくさんいた、ということもある。学べる環境は、楽しかったのだ。

本書の中盤は、様々な研究の実験手順や結果がのべられているので、専門書に近い感じ。そして、最後の第5,6講が、研究者へのメッセージ。

心に響いた言葉を覚書。

・「事実は 正確につかまなければならないが、 仮説は実り多いものでさえあれば、 正しいものである必要はない」

そう、正しいかどうかを検証するのが研究なのだから、仮説がたてられるということが重要。

・病変の変異が、本当に単因性であると断定できる病気は、極めて少ない。

そう、だから診断というのは、難しい・・・。

・病原因子の機構の解明には、病変と因子との決定的共通要素を突き止めることが必要。しかしそれは、必ずしも簡単なことではない。月並みな話ではあるが、「 ウイスキーとソーダ、 ラムとソーダ、 ジンとソーダを飲んで酔っ払った男が、これからは酔わないようにと ソーダを避けようと決心した」と。。。知らなかったこんな話。面白い例だ。

・”社会においては 専門医だけでなく、 患者を丸ごと見て、少なくともどの専門医に送るべきかを決定することのできる開業医がいなくてはならないように、 研究における開業医とも言える人が不可欠なのです。”

これは、極めて重要なこと。本当に、重要なのだ。専門家だけいても、、、その専門家が担当するのが適当であるかどうかを見極める人がいないと、、、、専門家間のたらいまわし・・・・。実際のところ、こういったことでみんな困っている・・・。

エキスパートは、それを活かせる旗振り役がいて、初めて役に立てる。

・我が人生を通じて私が導いたモットー。(木村雄吉訳)

” 君の主題の名声も、

また、君の実験機器の力も、

君の知識の広さも、

また、 君のプランの精密さも

決して置き換わり 得るものではない、

君の着想(panseeパンセ)の独創性に、

また、君の観察の鋭さに”

カタリンさんは、ハンス教授から観察の大切さを教わったと書いていた。メンデルの法則、ペニシリンの抗菌性、いずれも、精密機器の力は何も借りていない。肉眼での観察から、この「課題発見者」となったのだ。

医学生に読んでもらいたい一冊。

なかなかの良本だ。

ちょっと、詩的でもある。

物理学者が哲学者であるように、生物学者もやはり哲学者であり、詩人であるべきなのかもしれない。。。

直感が働く人は、詩的な感性ももっている、そんな気がする。

医者になるひとには、そういう感性ももっていてもらいたい、、、。自分の専門ではないからわかりません、と言われてしまうと患者は途方にくれてしまうのだ。。。。

目視観察、実験結果の冷静な観察。仮説が成立しなかったときの方が新たな発見につながることがある。仮説は所詮、人間が思いつく範囲だけれど、自然は、人の発想を超えた事実を突きつけてくる。自分の仮説に囚われていると、目の前の大発見が目に入らない。カビの生えたパンをゴミ箱へ投げるように、ペニシリンによる阻止円のできたシャーレを捨ててしまっていたら、、、今も人類は感染症にくるしんでいたかもしれない。

なにより、心に響いたのは、

”病変の変異が、本当に単因性であると断定できる病気は、極めて少ない。”

かもしれない。知り合いが、半年以上続く不調に苦しんでいる。コロナとは無関係。

医者が見つけられない病巣の可能性は、自分自身で見つけるしかないかもしれない。。。。自分たちだって、観察する目を持っているはず。と、、、信じたい。

きっと、だれでも、「課題発見者」になれるはず。