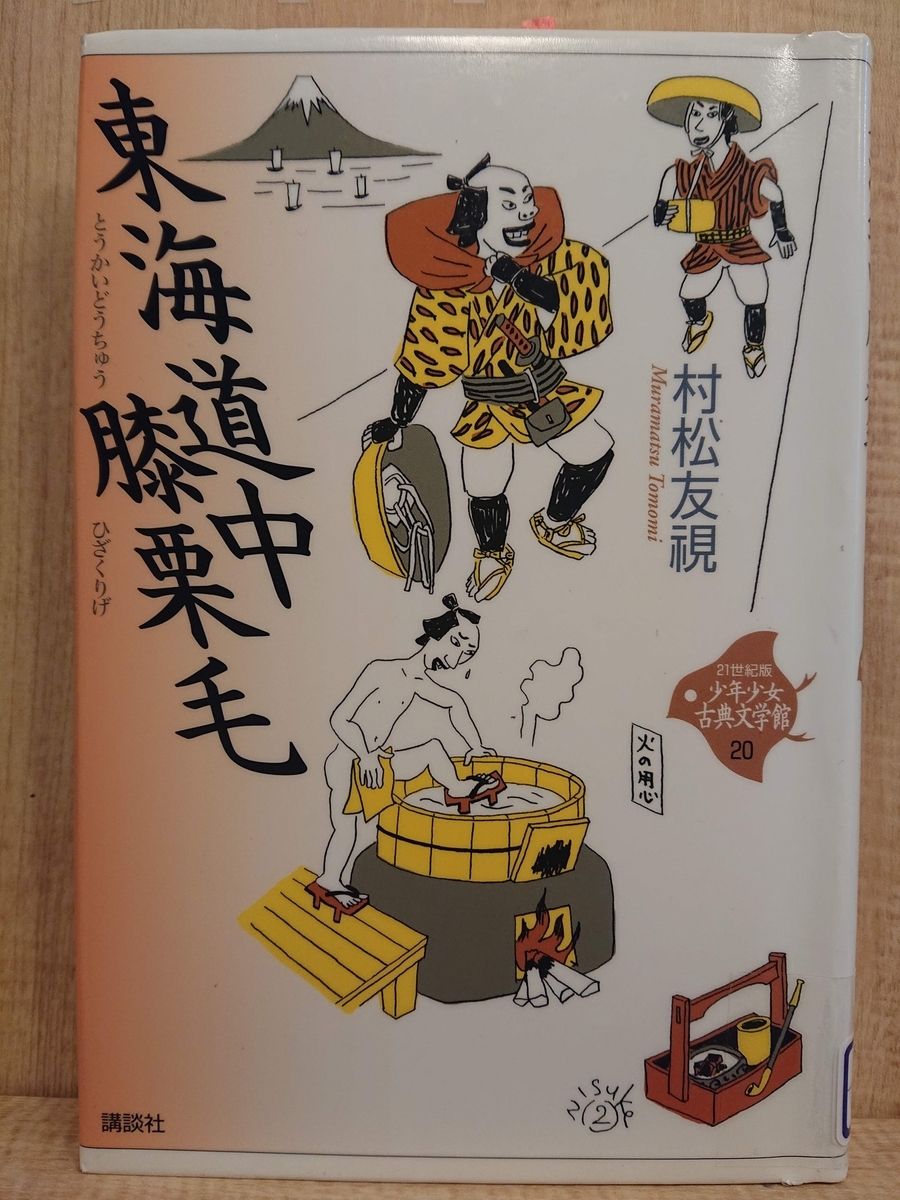

『東海道中膝栗毛』

21世紀版 少年少女古典文学館20

松村友視

監修 司馬遼太郎、田辺聖子、井上ひさし

絵 南辛抱

講談社

2010年2月17日 第1刷発行

2018年6月1日 第6刷発行

図書館の棚で、 ふと目に入ったので 借りてみた。 原作は十返舎一九の『東海道中膝栗毛』。それを現代風に現代語で編集したものらしい。

本の裏の説明には、

” ここに登場するのは名コンビ弥次さんと喜多さん。 花のお江戸をあとにして、のんびり観光旅行としゃれこむはずが、小田原では風呂の底をぬき、 浜松では幽霊に腰を抜かす。 宿場宿場で大騒動を繰りひろげ、こりずにドジを踏み続けながら、各地の名物にはちゃんと舌つづみを打って、東海道を一路西へと向かうのであります。 あまりのおもしろさに、江戸時代の読者たちもつぎへつぎへとつづきをのぞみ、 作者、十返舎一九も期待にこたえて、あとからあとから続編を書きついだという大ベストセラー。”

表紙の裏には、松村さんの言葉が。

” あまりにも有名な作品でありながら、 意外にその輪郭を知られていない『 東海道中膝栗毛』を訳してみて、一九の謎、弥次喜多の謎、面白おかしい旅の謎、二人の旅スタイルの謎などが、しだいに見えてくるような気がした。

そして、意外にしたたかなしかけが、この作品の底にしずんでいるという発見も、わたしにとっては大きな収穫だった。”

と、あくまでも、少年少女のために書き直された弥次喜多道中であり、物語の構成(順番)なども、工夫してあるとのこと。

感想。

もう、ただただ、、、コメディ。笑える。元祖漫才のよな弥次さん喜多さん。二人が江戸から伊勢参りをする道中のドタバタが描かれた物語。おっちょこちょいで懲りない面々、、、とういう、笑いの一丁目一番地、って感じだ。

そして、私は、読んだことがなかった。膝栗毛という言葉の意味も、弥次さん喜多さんがなんで二人仲良く旅に出たのかも、、本書をよんで、「初耳!!」だったのだ。

古典、おそるべし!!内容も知らないのに、作者と作品名だけしっているって、国語の授業の功罪。。。読んでみてほしい。ただただ、、、くだらなくて、笑える・・・。

でも、今回のは少年少女向けということなので、いつか、ちゃんと大人版?!も読んでみたい。

本書は、注釈が同じページに割と詳しく掲載されているので、読みながら、言葉の意味や土地の名前の場所など、確認することができる。これは、大人にもありがたい。

弥次さんは、本名「栃面屋弥次郎兵衛」といって、もとは立派な商家のボンボンだった。でも、女遊びも酒遊びもひどく、鼻水多羅四郎(はなみずたらしろう)の一座にいた旅役者「鼻之介(はなのすけ)」に夢中になって、遊びの限りをつくした。でもって、金もなくなり、、、

借金は不治の山ほどあるゆえにそこで夜逃げを駿河(するが)ものかな

と、バカな詩をうたって(弥次さんの故郷は、駿州府中(駿河の国))、鼻之介をつれて故郷を飛び出した。男同士のかけおちみたいな形で、夜逃げしたのだ。

で、弥次さんは、鼻之介に変装させて、名前も「喜多八」となのらせ、商家へ奉公へいかせる。

なんと、喜多さんは、もと弥次さんごひいきの旅役者だったのだ!!しらなかったぁぁ!!!

で、二人とも、楽してお金を手に入れようとして、女も年寄りも、平気でダマす。。。ところが、お金のために娶ると約束した女が、子どもをお腹に宿したままなくなってしまう。。。あぁ、、、弥次さんの元女房やら、その新しい女やら、、、めちゃくちゃな展開なのだが、すべては、弥次さんと喜多さんの張ったりの寸劇のような、、、。

で、まぁ。。。女も亡くなってしまい、喜多さんはお金のあてにしていた後家さんにも見捨てられ、二人は伊勢参りにでもいくか、、、と旅に出た、ということ。

まぁ、ひどい男衆である。

で、タイトルの「膝栗毛」って、おかしな言葉だな、、っておもっていたのだが、「膝を栗毛の馬の変わりにするという意味から、徒歩でたびすること」なのだそうだ!!へぇぇl!!

55年生きてきて、知らなかったよ。

で、弥次さん、喜多さんの東海道、徒歩の旅が始まる。

もう、宿場ごとの出来事を書いてもきりがないけど、とにかく、二人は、楽しようとして詐欺にだまされたり、さんざんな目にもあいながら、よく朝目覚めるとまた、元気に旅をつづける。その間の、すったもんだが、物語なのだ。

嘘も方便と、相手をダマそうとしていたのだけれど、実は自分の方が騙されていた、とか、ほめられていい気になってお金をつかっていたら、すっからかんになっちゃった、とか。出会った旅人と意気投合して楽しんだと思ったら、実は相手は泥棒だったとか。

まぁ、よくある寸劇のようだ。ダマされてお金をとられたというのに、

「ま、詐欺にあったつもりで、はらうよりっしかたあるめぇなぁ」

「つもりじゃなくて、ほんとうに詐欺にあったんだよ」

ボケとツッコミ。

そして、

ごちそうと思いのほかの始末にて腹もふくれた頬もふくれた

など、一句きめぜりふ。

おっちょこちょいの喜多さんは、いろんなものを壊す。五右衛門ぶろの底はぬくは、天井の床は抜くは、、、

途中、弥次さんは、幽霊となった女房の声をきく。というか、巫子(いちこ、今でいうイタコ)に誰に会いたい?ときかれたので、うっかり女房といったのだが・・。

そして、寒い冬でも袷(あわせ)一枚きせてくれなかった、、と恨みごとをいわれる

”「単(ひとえ)もので裏がないものばかりを着ていたから、うらめしや裏ほしやとは、この霊もしゃれっ気がある霊だ」、と傍らの喜多さんは感心して聞き入っていた。”

と、だじゃれもすごい。

まぁ、人気本になったわけだなぁ。

十返舎一九は、読者に望まれて次々と続きを書いたそうだ。まるで、菊池寛みたい。でも、十返舎一九については、実は、よくわかっていない。弥次さんみたいな遊び人だったということらしいけれど。。。

だじゃれと、川柳と、ボケとツッコミ、、、日本の笑いの基本がここにあります、って感じ。川柳っていうのは、柄井川柳(からいせんりゅう)の元に集まった名句を『排風柳多留』という本に集めた本があり、そこから、川柳と呼ばれるようになったのだそうだ。

やっぱり、笑いにも詩がある。日本だなぁ。詩だなぁ。。。

そして、人情があり、、、、人気になるのがよくわかる。