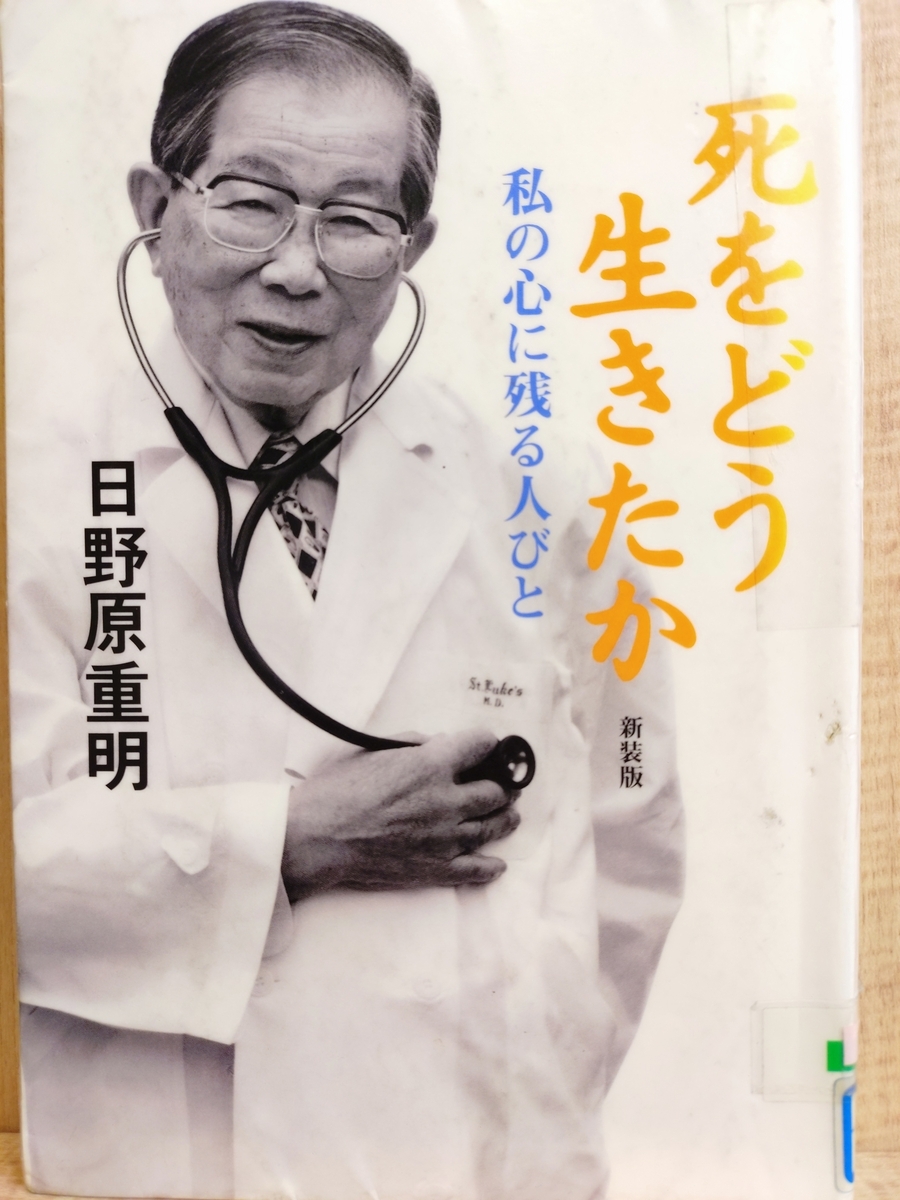

死をどう生きたか 私の心に残る人びと 新装版

日野原重明

中央公論社

2002年9月25日 初版印刷

2002年10月7日 初版発行

先日、日野原先生の本を読んで、本書が引用されていたので図書館で借りて読んでみた。

中公新書で1983年に刊行された『死をどう生きたか』が元になっている。

日野原先生は、1911年生まれ、2017年に105歳で亡くなった。表紙には、先生の笑顔の姿。なんだか、今でもお元気でいらっしゃるような気がする。

「はじめに」にある先生の言葉が心に響く。

” 私は、ここに紹介した患者さんの死を通して、死ぬことが、どう生きるかを問われる 最後の機会でありうることを知った。”

どう生きるかは、どう死ぬかであり、どう死ぬかは、どう生きるかということ。

そして、”患者たちをみとることで、生とは何か、死とは何か、そして医学とは何かまでを学ばせていただいた。

16歳の少女も、95歳の禅学者も、ひとしく私の師であった。”と。

目次

死を受容した十六歳の少女

三十五歳で夭折したミッチ千浦

都倉大使夫人久子さん

辻永画伯のこと

人間国宝、野沢喜左衛門さん

猿翁の最後の舞台

作曲家山田耕筰の病床録

禅学者鈴木大拙の最期

「死線を越えて」天に帰った賀川豊彦

‥‥‥〔ほか〕

感想。

なんというか、生きるってそういうことか、、、。

なんて、簡単には言えないけれど、、、、。

1911年生まれの日野原先生の経験談なので、私の中では「歴史上の人物」が、先生の患者さんであったりして、時代の感覚が行方不明になる、、、という感じ。そして、昭和の時代も、平成も、令和も、人の死というのは変わらないのだ、、、と思う。

人間国宝の方、教科書に出てきたような方、最近本で学んだ方、、、、。

みなさん、最期は、ただ一人の人として死んでいく。一人で死んでいく。そんな当たり前の話が、22ケース、紹介されている。山田耕作、鈴木大拙、石橋湛山、、、、日野原先生のお父さん、恩師。

最初の16歳の少女のケースが、『十代のきみたちへ―ぜひ読んでほしい憲法の本』で紹介されていた話だった。

昭和12年の話。不治の病で入院していた少女は、日曜日だけが休みのお母さんのお見舞いを楽しみにしていた。ある日曜日、朝から容態がわるく、個室の重症室にうつされ、彼女の苦しみを止めるにはモルヒネの注射しかない状態となった。先生は、

「今日は日曜日だから、お母さんが午後から来られるからがんばりなさいよ」と励ました。

でも、少女は、

「 先生、どうも 長い間お世話になりました。日曜日にも先生に来ていただいてすみません。でも今日はすっかりくたびれてしまいました。私は、もうこれで死んで行くような気がします。お母さんには会えないような気がします。」といい、しばらく眼を閉じた後、また眼を開いて、

「先生、お母さんには心配かけつづけで、申し訳なく思っていますので、先生からお母さんに、 よろしく伝えてください。」と頼み、先生に向かって合掌した。

日野原先生は、 弱くなっていく脈を気にしながら、 死を受容したこの少女の先生への感謝と決別の言葉に対して、 どう答えていいかわからず、「安心して死んでゆきなさい」などとはとてもいえず、「あなたの病気はまたよくなるのですよ。死んでゆくなんてことはないから元気をだしなさい」といった。

が、彼女はそのままさらに容態が悪化し、亡くなった。

先生は、

”なぜ私は「安心して成仏しなさい」といわなかったのか?「お母さんには、あなたの気持ちを十分に伝えてあげますよ」といえなかったのか? そして私は脈をみるよりも、どうしてもっと彼女の手を握っていてあげなかったのか?”

と、今になって思う、と。

臨床医は、死と向き合う場面がある。それでも、死を受容するのは難しい。先生は若い医師にこの少女の美しい言葉を伝えていきたい、と。

癒すことはときどきしかできなくても、和らげることはしばしばできる。病む人の心の支えとなることは、医師にも看護師にも、いつでもできることなのだ、と。

To cure sometimes

To relive often

To confort always

なるほど、「支えることはいつでもできる。」

それは、医療関係者だけではない。心の支えになることは、誰にでもできるはず。その支えのプロフェッショナルの手助けが、必要なこともある。黙ってそっと見守ることが支えになることもある。考えさせられる言葉。

他にも、すこし覚書。

・辻永画伯:高齢で脳卒中の発作のあとであっても、記憶力維持のために、人の名前や物の名前が思い出せないときは、ア行のアからはじめてワ行の最後まで、順繰りに言葉探しをしていた。

・山田耕作:60歳で脳卒中で左半麻痺となったけれど、不自由な体で作曲活動をつづけ、オーケストラの指揮などもときたま引き受けていた。水分の取り方が少ないので、もっと飲むようにと伝えたところ、「水は嫌いだが、ビールだったら飲む」といって、脱水症の治療にビールを処方せざるを得なかった、、、、。

・鈴木大拙:容態が悪化し、いよいよとなったとき、「誰にも会わなくてよい。一人でよい。」と答えて眼を閉じ、あと4年で百歳という日に静かに亡くなった。90歳を超えたころ、若い秘書に「 90歳にならんとわからんこともあるんだぞ、長生きをするものだぞ。」と言った。

・石橋湛山: 昭和32年2月27日 72歳の時、鳩山内閣総辞職の後を受けての首相任命の約2か月後に入院。脳血栓と慢性気管支炎、心房細動を抱えていた。入院後しばらくして歩行ができるようになったが、右上肢に運動不全麻痺がのこり右手でサインすることができなかった。総理の任務を果たすことができないと自覚し、未練なく辞表を提出。6週間後には退院し、自宅療養し、二年後には戦後最初の日中外交の橋渡しの役割をになった。

他にもたくさんの方の最期をみとった話がでてくる。「死をどう生きたか」というタイトルの意味がなんとなく伝わってくる。

こうして読んでみると、病院で死ぬのもそんなに悪いことではないのかもしれない、、、なんて思ってしまう。

明るい気持ちになるという本ではないけれど、生きていることに感謝しないといけない、人は死ぬまで生きていられるって、勇気が湧いてくるような気がする本。

ながくロングセラーになっていたわけがなんとなくわかる。内容もそうだけれど、日野原先生の著書だから、ということも大きいだろう。

今思っても、慈悲・慈愛という言葉がこんなに似合う人はいないだろうと思うくらい、すごい人だったな、と思う。

鈴木大拙の静謐な死は、まさに生き様、死に様ということ。鈴木大拙について研究してみたら、もう少し「日本のこころ」がみえてくるだろうか。難しいけれど、また、読み直してみよう、、、、『禅と日本文化』、と思う。

日野原先生、やっぱり、「人間は死ぬまで勉強が続く」のですね。

精進いたします…。