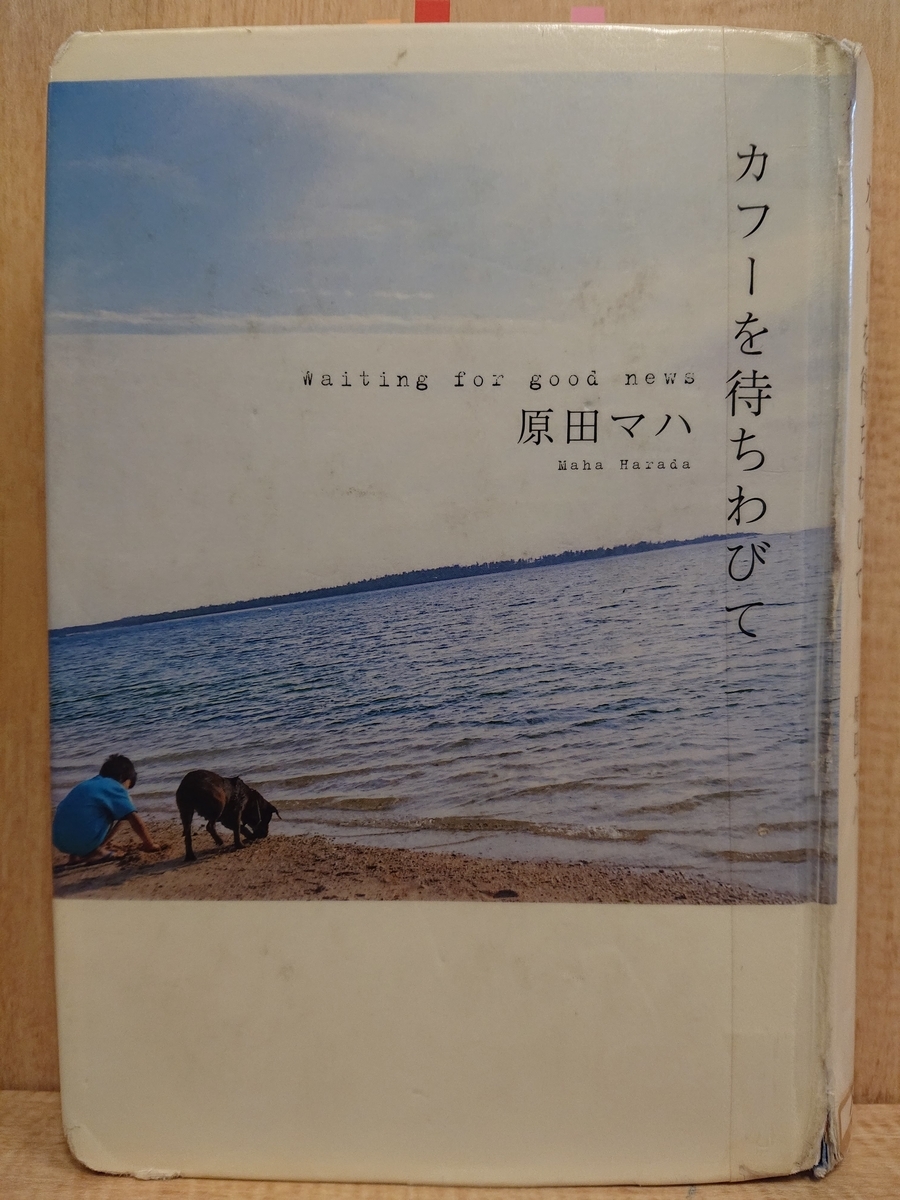

カフーを待ちわびて Waiting for good news

原田マハ

宝島社

2006年4月3日 第一刷発行

『フーテンのマハ』をよんで、本書がマハさんのデビュー作であるということを今更ながら知った。なので、図書館で借りて、読んでみた。単行本。映画にもなったらしい。

観てないけど。

ベケットの「ゴドーを待ちながら」をもじったタイトルで、内容もそういう感じかと思ったら、全然違った。超恋愛小説だ。2006年、第1回日本ラブストーリー大賞を受賞というから、本当に、LOVEストーリーだ。あまりにも、LOVEがあふれている。男女の愛、親子の愛、友情、故郷への愛。。。

待つ、という意味ではテーマは同じかもしれない。

そして、人生は待っているだけではいけないのだ、ということも。私には同じメッセージに感じた。

主人公は、ずっと待っていた。そして出会えたもの、永遠に出会えないもの。。。人生には、永遠に失ってしまうものもある。でも待つだけでなく、自分で追いかけないといけないものもある。そういう時もある。そう、本当に大事なものは待っているだけじゃダメなんだ。追いかけないと。自分で。

そんなお話。

ただの恋愛小説と思うなかれ。深い。

待っているだけのことにつかれた心を癒してくれる。そんな感じ。

じんわりと温かく、やさしく、悲しく、一気読み。

前半は、ワクワク、ドキドキで読み進み、後半になると一気に切なく、悲しく。ポロポロ涙がこぼれる。。。鼻水をかみながら一気読み。

これも、自宅で読んでいてよかった。。。

原田さん、泣かせてくれるなぁ。

紹介文を引用すると、

”「嫁に来ないか。幸せにします」

「絵馬の言葉が本当なら、私をお嫁さんにしてください」

から始まるスピリチュアルなほどピュアなラブストーリー。

ゆるやかな時間が流れる、沖縄の小さな島。一枚の絵馬と一通の手紙から始まる、明青(あきお)と幸(さち)の出会い。偶然に見えた二人の出会いは、思いも寄らない運命的な愛の結末へ。

第1回「日本ラブストーリー大賞」大賞受賞作品。”

タイトルになっている「カフー」というのは、与那喜島の方言で、果報、いい知らせ、幸せ、ということ。与那喜島は、フィクションで、実際のモデルは伊是名島だったようだ。

『フーテンのマハ』での原田さん自身の話によれば、沖縄の離島だ。そこで飼い主が海に向かって投げるおもちゃを、何度も何度も、くり返し取りに行っては戻ってくる犬をみて、おもわず、「すごいですね」と飼い主の男性に声をかけたという逸話がでてくる。そして、そのときのことが、この『カフーを待ちわびて』を書くきっかけになったと。

沖縄の離島が物語の舞台。本の表紙も、沖縄の海なのかな。

カフーを待ちながら、というのは、果報を待ちながら、ということ。お話の中では、主人公友寄明青(ともよせあきお)がかっているラブラドール犬の名前もカフー。

そして、明青がお世話になっている近所のおばぁが夕餉の後にお祈りする言葉は、「カフー アラシミソーリ」幸せでありますように。

「カフー アラシミソーリ」 この言葉を伝えたい、そういう思いを描きたい、そのために紡ぎ出されたラブストーリーなのかもしれない。

以下ネタバレあり。

だけど、あまりにも切なく、温かい、核心のネタバレなしで。

主人公の明青は、愛犬のカフーと与那喜島で暮らしている。食料品から日常品までよろず商品をあつかう「友寄商店」を経営している。気ままに昼寝の時間は開店休業。店であると同時に、近所の年寄りの井戸端会議の場所でもある。

明青は、弟がいたのだが生まれてすぐに亡くなってしまう。母はそれから元気をなくしてしまった。追い打ちをかけるように、父が海難事故で亡くなる。母は、ある日明青をおいて島を出て行ってしまった。もともと島の人間ではなかった母は、姑たちとも折り合いがわるく、しだいに居場所が無いように感じ始め、出て行ってしまったのだった。

子供だった明青は、祖父母に育てられたが、その祖父母も今では亡くなってしまい、カフーと暮らしている、という訳だった。

裏には、巫女(ゆた)のおばぁが住んでいる。明青の血のつながりがあるおばぁではないが、子供の時から一緒で、いまではおばぁと一緒に夜ごはんを食べるのは日常のこと。明青にしてみれば、唯一の親族に近いような存在だった。

おばぁは、島で一番信頼されている巫女。色々な人が相談にくる。そんなおばぁがある時から頻繁に明青に「ウシラシ」(お知らせ)きたか?と聞くようになる。おばぁは、明青になにか新しい変化が起こることを予測し、それをにおわせた。おばぁは、なにがウシラシかはわからないけれど、何かが来る、と明青にいった。

半信半疑にききながら、明青は、いつものように夕餉をおばぁと食べる、カフーと散歩する、店を営業する、、そんな毎日を送っていた。

そして、ある日、明青のところに一通の手紙が届く。

「拝啓

初めてお便りを差し上げます。そして、初めてのお便りで、このような唐突なお願いをすることをどうか許してください。

遠久島の飛泡神社であなたの絵馬を拝見しました。そして、迷いながらもひとすじの希望をもってこの手紙をしたためています。

あの絵馬に書いてあったあなたの言葉が本当ならば、私をあなたのお嫁さんにしてくださいますか。

あなたにお目にかかりたく、近々お訪ねしようと決心しています。

かしこ

幸」

明青は、読んで固まってしまう。なんだこれは???

確かに、去年、島の仲間と北陸の孤島、遠久島にいった。絵馬も書いた。宴会の後酔っぱらった勢いで、神社にいって書いた。戯言のように。

明青は、いぶかしがりながらも、ドキドキした。これが、おばぁがいっていたウシラシか?

そして、幸は本当に明青のところへやってきたのだ。

なんだか訳が分からない明青だが、店のアルバイトということで幸を家にまねき、一緒に暮らし始める。本当にお嫁になるつもりでいるのか?いつまでいるのか?よくわからない、直接言葉にしないままに、あたりまえかのように二人の同居は始まる。寝室も別。ただの同居人として。

そして、おばぁの家での夕餉は三人の日課になっていく。

おばぁは、幸を明るく受け入れたわけではなかったが、頑固なおばぁはダメとも言わない。

幸は、頑固なおばぁにもひるまない。おばぁのことが好きになっていく。おばぁは優しいわけでもない。むっつりと幸を迎え入れる。ちゃんと三人分のご飯を用意して。

幸はあかるく、いつでも明青のそばにいた。いつのまにか、そばにいるのが当たり前になっていた。明青にとっては、幸は家族のような存在になっていく。しかし、いつか出て行ってしまうのかもしれない、、そんな不安もありながら、自分でも幸のことが好きなのかもよくわからない。でも、出ていってほしくないと思っている。言葉にできない明青だった。

ある日突然、出て行ってしまうのかもしれない、、、お母さんと同じように、、、。

ずっと、そんな不安を胸に抱きながらも、その想いすら自分で否定しようとする明青だった。

ある時、おばぁと明青は、お墓参りに幸を一緒に連れていく。沖縄ではお墓の前で宴会をする。ご先祖様が、間違えずに自分のお墓のところにやってきて、一緒に遊ぶためだという。

それを聞いた幸は、「幸せね、その死んだ人は」とぽつりと言った。

3人で楽しい時間を過ごした帰り道、「みんな迷わずにこれたかな?」と静かにぽつりとつぶやいた幸に、明青は、「うん、来たよ」と答える。

「わかるの?」

「うん、わかるよ」

そして、ふと幸の手は、明青の手に触れた。明青は、はっとして手をひっこめる。

幸の手は、そのまま行き場を失って、空を掴む。

しんとした空気。

幸がささやくようにいった。

「私の、あのこも?」

明青は顔をあげて幸の横顔をみた。白いほほを伝うひとすじの涙をみた。

明青は、幸が抱えている悲しみを見てしまった。

ストーリーは、明青と幸の出会いと共に、与那喜島のリゾート開発をすすめようとする島の人々、それに反対する人々との交流が重なる。

明青とおばぁは、数少ないリゾート開発反対派で、立ち退き拒否をしていた。しかし、最終的には島の為だと言って、反対派だった人々も立ち退きに合意し、明青とおばぁだけが反対者、という状態になる。

リゾート開発を推進しているのは、明青のもと同級生であり、友達でもある照屋俊一だった。俊一は、島をでてから不動産開発事業でめきめきと頭角を現し、本気で島を何とかしたいと思ってリゾート開発の話をもってきた。本土のエリートだ。さまざまな手をつかって、反対派の人々を合意に反転させていく。そして、とうとう、おばぁと明青の二人だけになり、、、

そんなとき、おばぁは島の人にお願いされてとある離島まで祈祷のために同行し、そこで心筋梗塞で倒れてしまう。明青は、最近体調のすぐれないおばぁを行かせたくなかったが、島人に頼まれれば断らないのがおばぁだった。

おばぁが倒れたときいた明青は、すぐに離島へ向かう。朝、些細なことでケンカした幸に、「ちょっと留守にする」と置手紙をして。

おばぁは、一命はとりとめたものの、医師によれば那覇の大きな病院で手術をうけないと、この先はわからない、ということだった。おばぁは、手術を拒否し、しばらくその離島で入院することになる。いったん与那喜島にもどることにした明青は、幸がどうしているか、、、心配で心配でしかたがなかった。電話してもつながらないし、もしも幸がいなくなていたらどうしよう、、、。

でも、幸は、待っていてくれた。

いつものように、笑顔で。

安心する明青。

ぜったいに、幸を守ろう。そう、心に誓う。

そして、幸は、自分が入院しているおぱぁの世話にいくといって、おばぁのところへいく。

こんどは、明青が一人で島で留守番だ。

一人になった明青は、こんど幸がもどってきたら、ちゃんと幸をつかまえよう。幸に結婚を申し込もうと決心する。そして、幸とおばぁが島へ戻ってくるのを待った。

そんな中、ある同級生に、「幸は、俊一が明青がリゾート開発推進に合意するように仕込んだ、俊一の女だ」、と聞かされる。

放心する明青。

おばぁと島にもどってきた幸に、「僕は、他の人と結婚することにしたんだ」とウソを告げる明青。

「幸せになってね」といって去っていく幸。。。

すれ違う二人。

俊一は、確かに、女を送り込んだ。でもそれは、幸ではなかったのだが、、、

明青が、ほんとうのことに気が付いたときには、すでに幸は島をさっていた。だれも誰かをだまそうとしたわけではなく、すれ違いのすれ違いだった。なのに、幸を信じられなかった自分を責める明青。

幸が使っていた寝室に、一人ぽつねんと座る明青。そして、幸の置手紙を見つける。

そこには、幸がなぜ明青のところに来たのか、本当のことが書かれていた。

「カフー アラシミソーリ」の結びと共に。

幸の告白、それは、明青の想像をはるかに越えたことだった。

物語の最後、全てを知った明青は、幸を探しに旅に出る。

こんどは、待ちわびるのではなく、自分で探しにいったのだ。

おばぁの遺言をまもって。

「向こうから来るのをまってばかりではいかん」との。

ネタバレは、ここまで。

もっともっとたくさんのことが描かれている。

幸と明青の縁が何だったのか、ストーリーの最後に幸からの置手紙で明かされる。

それは、たぶん多くの読者もびっくり!の内容だと思う。

おばぁは、それを知っていた。そして、明青にちゃんと幸をつかまえろと言ったのだった。

愛する人を追いかける幸せ、それを描きたくてこのラブストーリーを書いたのだろうか?

そして、心のどこかで、母親のことをまっていた明青。

原田さんの物語には、いつも、家族の愛がある。

兄妹だったり、親子だったり、、、、。

だから、じんわり、温かい。

やさしい物語。

やっぱり、原田さんの世界いいなぁ。

デビュー作っていうけど、なぜこの時に私は原田さんの本と出合わなかったのだろう、と思ったら、2006年、ちょうど私は日本にいない頃だった。

もう、どれだけの作品を書かれたのかわからないけれど、原田さんの本、全部読みたくなった。

愛にあふれていて、私も頑張ろう、という気持ちにさせてくれる。

本は、心の栄養剤。

読書は楽しい。